A violência marcou Porto Alegre em 2016. E diferente de outros anos, roubaram a cena ataques armados a unidades de saúde. Nem mesmo a segurança reforçada de hospitais foi empecilho para a criminalidade.

Em março, um paciente foi morto a tiros dentro do Hospital Cristo Redentor, na Zona Norte da capital gaúcha. Já em abril, uma dupla armada invadiu no Hospital de Pronto Socorro e atirou enquanto procurava por um paciente. Em agosto, um homem foi assassinado na recepção do Hospital São Lucas da PUCRS.

Já nos postos de saúde, trabalhadores ouvidos pelo site G1 garantem que são registrados casos de violência com mais frequência, devido à proximidade com a comunidade e a falta de segurança. Em fevereiro, quatro unidades da Zona Sul da cidade foram fechadas com antecedência devido a tiroteios na região. Uma delas foi o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, na Vila Cruzeiro, que em novembro teve que fechar novamente as portas após um homem entrar armado no local.

Conforme o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), foram 12 ocorrências de violência em hospitais e postos de saúde de janeiro a 17 de novembro de 2016. Já o Conselho Regional de Enfermagem (Coren) contabiliza oito casos de falta de segurança ou agressões contra enfermeiro e auxiliar e técnicos de enfermagem até 21 de novembro.

A Prefeitura de Porto Alegre informou, por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), que 23 unidades de saúde tiveram que interromper as atividades devido a conflitos armados ou episódios de violência. Os casos ocorreram entre abril de 2015 até junho de 2016.

Ainda por meio da LAI, a prefeitura informou que as situações de violência não eram monitoradas antes desse período. Em nota, o Executivo informou que a falta de acompanhamento, anterior a esse período, se deve porque os casos “ocorriam esporadicamente”.

A prefeitura não especificou dados ano a ano nem os postos de saúde afetados. Na resposta ao pedido, o governo municipal disse ter como foco o “atendimento de saúde à população e a segurança de pacientes e trabalhadores” e, por isso, não foram informados os nomes das unidades de saúde ou regiões. A justificativa apresentada foi de “evitar represálias”.

Um novo pedido foi feito pelo G1 via Lei de Acesso à Informação (LAI), solicitando os dados por ano. Entretanto, até o dia 5 de janeiro, não havia sido respondido.

Médico trabalha há 23 anos em posto da Bom Jesus (Foto: Reprodução/G1)

Médico trabalha há 23 anos em posto da Bom Jesus (Foto: Reprodução/G1)O G1 ouviu três pessoas que trabalham em postos de saúde de Porto Alegre e que não serão identificadas por questões de segurança. Uma técnica de enfermagem e uma médica que atuam em setores diferentes do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, na Vila Cruzeiro, na Zona Sul de Porto Alegre, e um médico que trabalha no posto de saúde no bairro Bom Jesus e na Unidade Básica Coinma, no bairro Itu-Sabará, ambos na Zona Norte de Porto Alegre.

Para eles, apreensão e medo marcam a rotina de trabalho. Em fevereiro, o posto de saúde do bairro Bom Jesus ficou em meio a um fogo cruzado de um tiroteio. O médico de 65 anos conta que inicialmente não entendeu o que acontecia. “No começo eu achei que fosse foguete ou rojão“, conta o profissional, que depois descobriu que o barulho era de uma espingarda calibre 12. “Eu nunca tinha ouvido tiro de 12“.

Em seguida, a unidade foi invadida. “Entrou um monte de gente no posto, com arma na cintura, trazendo alguém que tinha sido baleado. Aí entra sala adentro, era alguém com sete perfurações”. Logo depois, a Brigada Militar e a Guarda Civil foram acionadas, e o ferido foi transferido.

“Eles levam a pessoa para longe dali, para não ter outra invasão.”Após o tiroteio, pacientes foram abrigados dentro do posto. “A gente pegou os pacientes todos e colocou para dentro do posto, escondido atrás das paredes, porque na frente é tudo vidro”.

“Teve gente que desmaiou, teve gente que chorou, teve gente que se urinou. As mães pegaram os bebês e foi uma choradeira. Você põe todo mundo para dentro dos consultórios, fecha as portas, esconde todo mundo, e você inclusive. Não fica ninguém, você fica atrás das paredes e vendo o que vai rolar. Daqui a pouco é um silêncio e uma barulheira: alguém quebrou tudo e entrou dentro do posto”, comenta.

O médico compara a situação vivida no posto da Cruzeiro com a Síria. “A gente teve uma reunião e sugeriu botar barricadas de areia na frente. Daí falaram: ‘aí, credo’. Mas nós estamos que nem na Síria, a gente não está sendo bombardeado por aviões, mas o resto é igual“.

Outra situação tensa ocorreu no final de 2015, quando cinco baleados entraram no posto de saúde após um tiroteio. “Teve um tiroteio na vila. E aí fica todo mundo atendendo, tapando furo, tapando sangue e chamando Samu para levar para hospital. E é assim que é“.

Ele reclama da falta de sensibilidade da prefeitura com a equipe médica. “Eu achava que o gestor deveria fechar a unidade por alguns dias. Ter suporte psicológico para os trabalhadores voltarem sem medo”, observa o médico. “O trabalho que era muito prazeroso se tornou perigoso, mudou todo o relacionamento, a sociedade mudou“, complementa.

Apesar da situação, ele nunca pensou em deixar o posto da Bom Jesus em 23 anos de trabalho. “Eu nunca pensei em sair, eu gosto de trabalhar em atendimento e gosto de trabalhar em atenção básica“, resume.

Fora da ala psiquiátrica, uma médica de 56 anos conta os dias para a aposentadoria. Há 19 anos trabalhando no local, relata que passou a sentir medo de atuar no PACS a partir de novembro de 2014, quando um homem foi assassinado no saguão da unidade. Na época, o posto foi fechado por dois dias a pedido de funcionários.

“Foi a primeira vez que eu percebi que o grupo inteiro não tinha condições de atender“, conta a médica. Menos de um ano depois, um tiroteio próximo ao posto matou uma pessoa e deixou sete feridos em setembro de 2015. Na época, segundo a médica, cerca de 40 pessoas invadiram o posto, muitas delas armadas. “Colocaram a porta abaixo e não tem guarda que segure. Os colegas estavam apavorados por que as pessoas estavam mostrando armas“, observa.

“É aquela situação de tumulto, que muitas vezes dura pouco tempo. Mas se a gente for ver quanto tempo dura, em termos de intervalo de tempo é curto, mas em termos de dano para o estado psicológico de quem está trabalhando, parece assim, que não acaba nunca, fica revivendo“.

Após o episódio, houve o afastamento “por meses” de alguns profissionais, conforme a médica. “Isso prejudicou muito, muito o serviço. Essa quebra do paradigma, ruptura do pacto de respeito prejudicou toda a equipe. Não tem quem ficou incólume. Minha família pede que eu acelere a aposentadoria o quanto antes“.

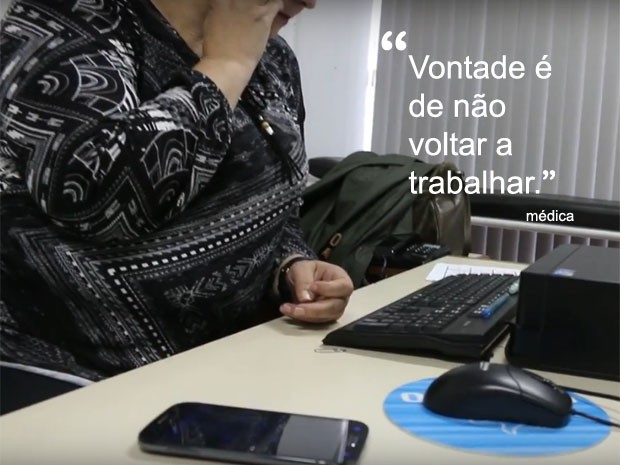

Para ela, a invasão mostrou a fragilidade na segurança do posto. “Não é seguro”, sintetiza. No mesmo dia, um ônibus foi queimado atrás do posto, mas sem invasões. “A vontade é de não de voltar mais para trabalhar. A vontade é de não atender mais lá. Aquela sensação de impotência e de ingratidão”.

A médica relata que os incidentes recentes mudaram seus planos profissionais. Antes, ela pensava em sair do outro emprego público, no INSS, e ampliar a carga horária no Pronto Atendimento da Cruzeiro. “Acho que eu trabalho mais um ano na Cruzeiro“, conta a médica.

“Eu e boa parte dos colegas já viu documentação, averbação de tempo de serviço, quanto se perde de salário se sair um pouco antes. Eu acho isso muito ingrato quando o grupo só pensa nisso: quando eu vou sair?“, observa. “De dois a três anos para cá, o assunto comum dentro do posto da Cruzeiro é, entre os mais jovens: ‘que concurso eu vou fazer para sair de lá?’ E entre os mais velhos: ‘quanto tempo falta para me aposentar?”

Para a médica, o ideal seria retirar a clínica médica do posto. “Não existe conflitos significativos na área de atenção básica, nos ambulatórios de especialidades, no laboratório, nos serviços de fisioterapia, o conflito se dá no serviço 24 horas. Usar o único argumento de ser perto da vila, me parece muito frágil“.

Mesmo com a proximidade da saída do emprego, a médica ainda se depara com situações de violência. Um dia antes de ser entrevistada pelo G1, na metade de dezembro, um homem armado invadiu o posto. Conforme a profissional, ele estava em busca de um paciente, internado na unidade. “Eu estava na sala de observação atendendo, e ouvi uma gritaria. Fui para o corredor e veio uma pessoa sangrando“, lembra.

Alguns pacientes que estavam na entrada do posto foram retirados às pressas. “As crianças correram para um espaço contrário ao da entrada principal, da emergência, aí nós fechamos nessa porta e passamos as crianças por trás“.

Em seguida, o homem ferido foi transferido para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) e o outro homem deixou o local. “Nossa preocupação é sempre tirar o foco, o motivador de uma possível invasão na Cruzeiro. Na hora não pode ter medo“, diz a médica.

Na ala psiquiátrica do PACS, a violência não invade portas, mas acontece sorrateiramente. Uma técnica de enfermagem de 53 anos entrevistada pelo G1, conta que as agressões partem dos próprios pacientes internados no local, muitos por dependência química. Diferente de quem invade os postos atrás de atendimento, a maior parte dos que estão na ala psiquiátrica não vê a hora de sair dali.

Em 12 anos de serviço no local, a técnica de enfermagem já perdeu as contas de quantas vezes foi agredida por pacientes.

“Do nada sai um surtando, quando você vê, está sendo pega pelos cabelos, tomando dentada, bofetada, cuspida. E aí, como um ser humano normal, você tende a revidar, só que tem que ter ciência que aquele ali é teu trabalho. Então, você tem que aprender a se defender. Em momento algum agredir, porque isso vai refletir em mais agressão, que já é um ambiente tenso“, relata.

Segundo a técnica de enfermagem, o caso mais grave ocorreu há dois anos, quando ela foi agredida por uma paciente enquanto tentava aplicar uma medicação. “Ela veio na minha direção e me puxou pelo couro cabeludo, pela frente mesmo, me atirou no chão e ali eu fiquei“, conta.

“Eu pensei que eu fosse morrer. Porque ela me grudava com a cabeça no chão e ninguém conseguia tirar ela dali. Ela ficou me batendo com a cabeça no chão”, lembra. As agressões duraram cerca de 10 minutos, estima a mulher. “Eu fiquei toda roxa e com uma brecha no cabelo.”

A profissional conta que, após o incidente, pensou em desistir da carreira. “Nessa época eu revi muito de não voltar para a psiquiatria, mas depois que passou aquilo eu disse: ‘não, eu tenho que ter mais atenção, não subestimar'”.

A técnica relata que casos de agressão ocorrem “a toda hora”. Uma semana antes de conversar com o G1, tinha sido mordida no polegar enquanto tentava colocar em uma paciente uma contenção – usada para imobilizar uma pessoa.

“Ela estava cuspindo nas pessoas. A gente estava mais preocupado em não receber cuspe e foi quando ela pegou meu dedo. Tiveram que abrir a boca, cortou o dedo, mas pegou bem na matriz da unha. Então é coisa que acontece. Uma colega já perdeu a unha, tem gente que já ficou com um dedo inutilizado, não pode mais voltar a trabalhar”.

Para a técnica de enfermagem, a superlotação da unidade influencia para as situações serem cada vez mais frequentes. “É um local que está sempre muito cheio, com colchão no chão, sem infraestrutura para acolher todas as pessoas que precisam de atendimento psiquiátrico“, observa. “Parece que a todo momento vão te pegar pelos cabelos. Tem que saber lidar com isso, o tempo é que vai te dar essa tranquilidade, mas sempre muito atento“.

No local, a capacidade é para 14 pacientes. Entretanto, uma semana antes da entrevista com o G1, no começo de novembro, cerca de 30 pessoas estavam na unidade. A técnica de enfermagem observa que, quando é preciso conter algum paciente, se faz um revezamento com quem está nas camas.

Além disso, devido à agressividade dos pacientes, o cuidado com objetos portáteis chega aos extremos dentro da unidade. “Tudo é uma arma, até uma jarra. Um colega já sofreu agressão com uma térmica“, acrescenta a profissional.

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) cobra a instalação de câmeras de segurança, melhorias no funcionamento dos botões de pânico nos postos e ainda sugere uma proposta polêmica: o fechamento de algumas unidades em zonas conflagradas.

Fonte: G1